「AIを活用して業務効率化を図ろう!」

──そんな決心のもと取り組みを始めたものの、なかなか浸透せず、思うように活用が進まない…

そんな悩みを抱えていませんか?

実はそれ、あなただけではありません。

本記事では、日本における生成AI活用の現状をデータをもとに、

弊社アイ・クリエイトが実際に社内でAI活用を定着させてきた具体的な取り組みをご紹介します。

「AIって難しそう」「自分には関係ない」──そんな空気をどう乗り越えたのか?

研修、コンテスト、チャットでの情報共有など、業務負担にならない程度のヒントが満載です。

これからAI導入を考えている方、導入はしたけれど活用が進んでいない方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ社内で「AIを活用しよう!」と推奨しても、活用率が上がらないのか?

その背景には、日本全体のAI活用率の低さが関係しているかもしれません!

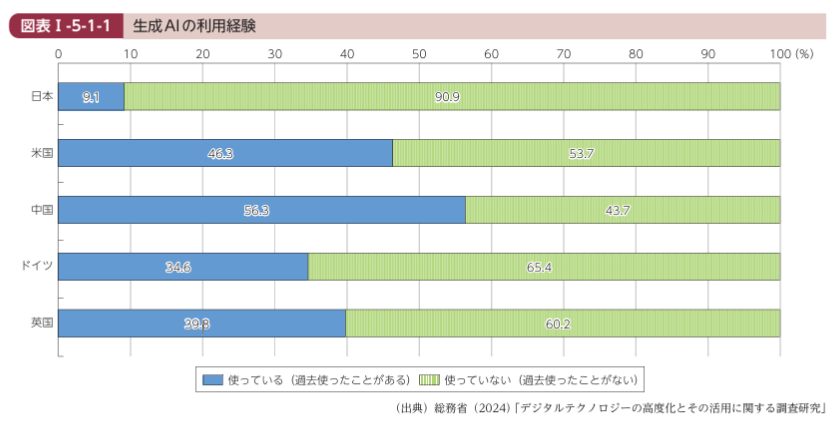

データで見る日本の生成AI利用率

この表は、2024年に総務省が発表した、各国における生成AIの利用率を比較したものです。

上記の調査によると、「生成AIを使ったことがある」と答えた人の割合は、わずか9.1%にとどまっています。

これは、ビジネス現場はもちろん、個人でも生成AIの活用がまだ広がっていないことを示しています。

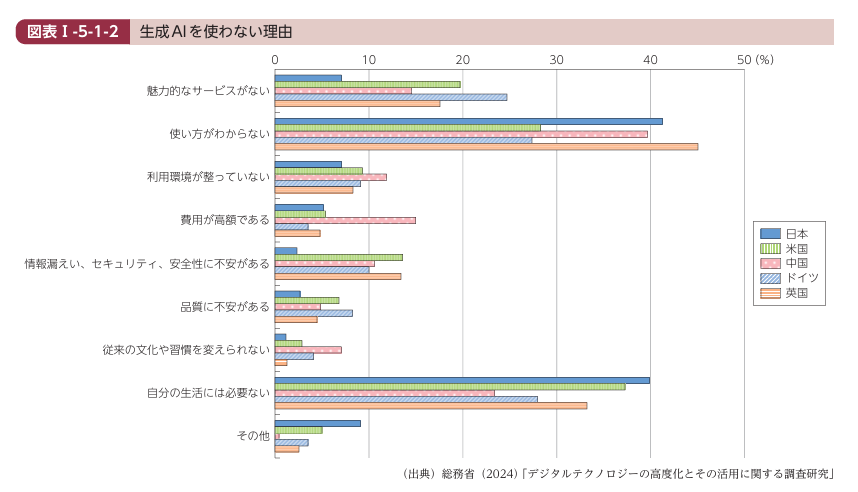

なぜ、AIが使われていないのか?

生成AIを使わない理由として多く挙げられたのは、

・使い方がわからない

・自分の生活には必要ない

つまり、多くの人が「生成AIってそもそも何?」「自分の生活・業務にどう役立つの?」と疑問を抱えながらも、

それを解消する機会がなく、結果的に「使わなくても困らない」と判断してしまっているのかもしれません。

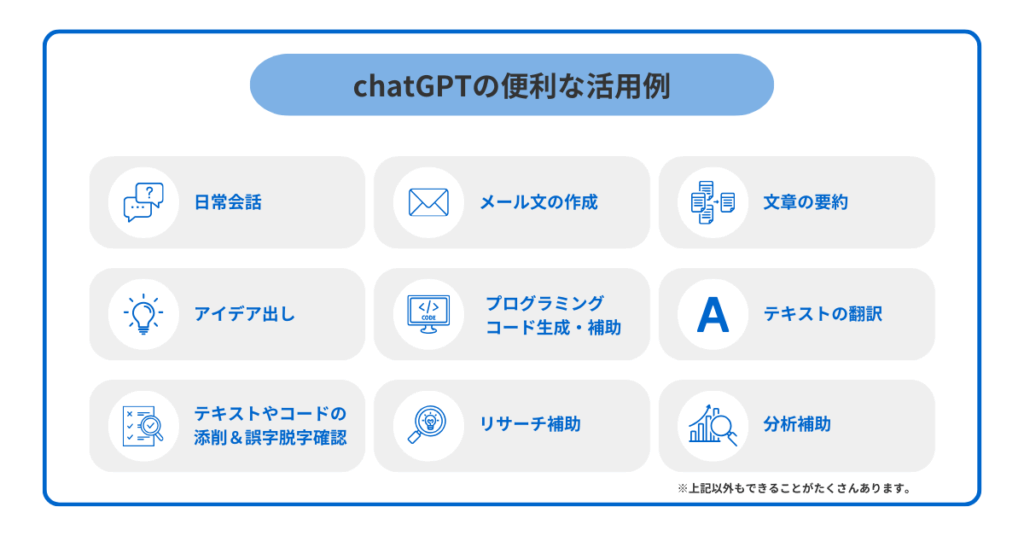

生成AIができること

生成AIとは、文章や画像、音声、動画などのコンテンツを自動生成できるAI技術のことです。

その具体的な活用例については、以下の図をご覧ください!

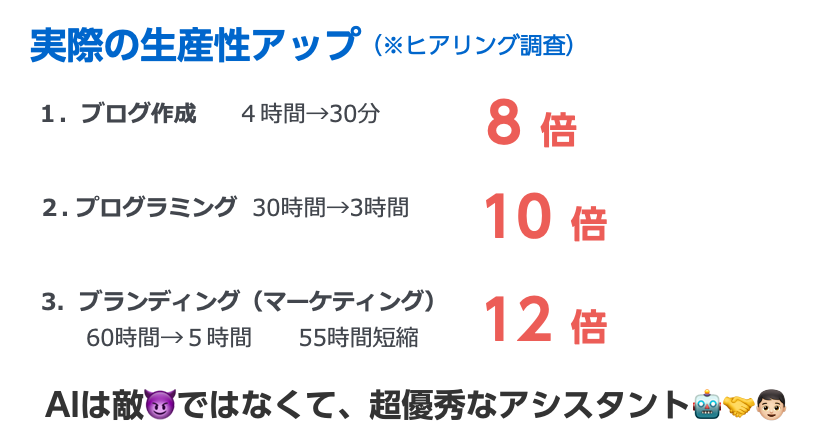

アイ・クリエイトで効果のあったAI活用定着への施策

最近では「生成AI」という言葉を耳にする機会も増えましたが、実際の活用は進んでいない企業も多いのが現状です。

「どう使えばいいのかわからない」「自分には関係ない」と感じている限り、

不安も解消されず、導入の第一歩が踏み出せません。

そこで、私たちアイ・クリエイトでは、

副社長を中心に日常業務の中で自然に使えるようになるための取り組みを始めました。

その結果、研修開始から3ヶ月後には、自然にAIを活用する光景が目立つようになり、

業務効率の向上はもちろん、お客様の課題を解決するためのマーケティング力もアップしたように感じます。

今回は、弊社アイ・クリエイトが実際に取り組んできた事例の一部をご紹介いたします。

副社長のセミナー・研修で学ぶ

きっかけは、弊社代表取締役副社長の赤川が「生成AIパスポート」という資格を取得したことでした。

そして私たちは、2023年2月2日にはAI研修をスタート。

話題のChatGPT登場から、わずか4ヶ月で実現した取り組みです!

資格取得を通して得た知識に加え、X(旧Twitter)やYouTubeなどで日々変化するトレンド情報を学びながら、

AIに関する知識を少しずつ整理・体系化しました。

その知識は、社内のセミナーや研修を通して、わかりやすく共有いただきました。

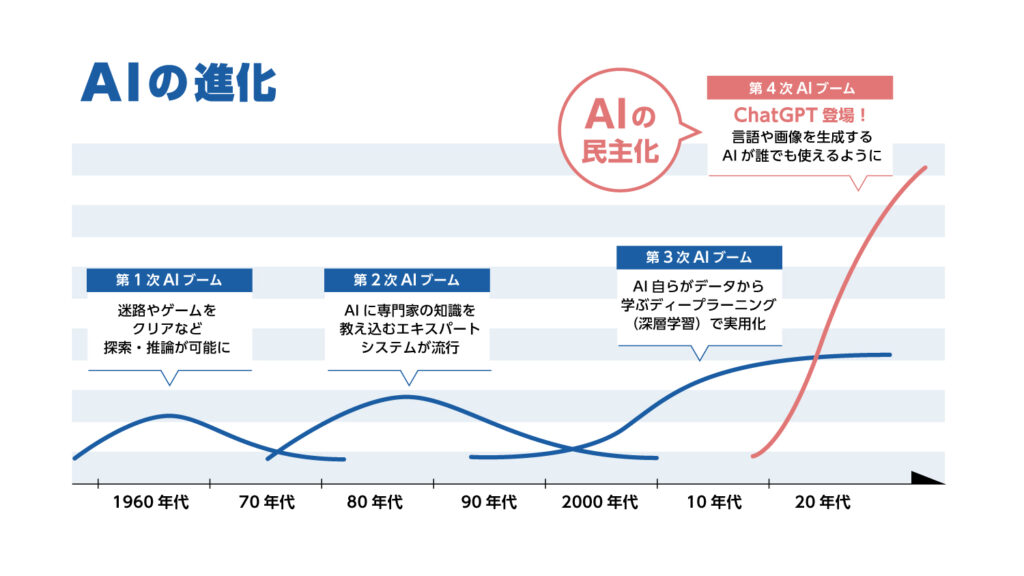

AI入門セミナーで「知ること」からスタート

AI活用の第一歩は、「知ること」です。

まずはAIの歴史や基本的な仕組みを体系的に学ぶことで、

「なんとなく怖い」「難しそう」といった印象を払拭しました。

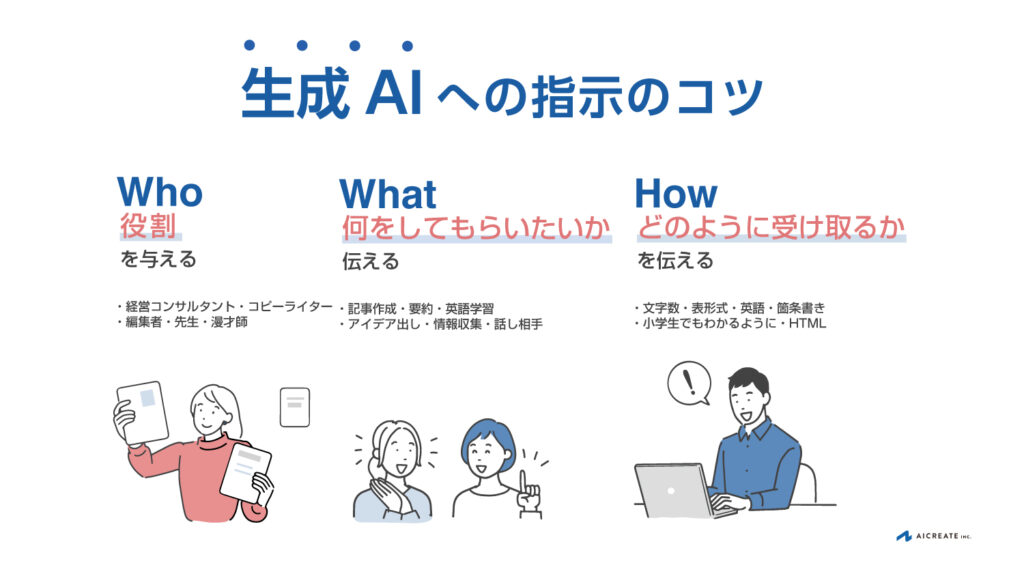

実践的なプロンプト(指示文)を研修で習得

AIの基礎を学んだあとは、いよいよ業務でどう活用するかについて、研修を通じて学びました。

AIに自分が求める答えを出してもらうためには、適切なプロンプト(=指示文)が欠かせません。

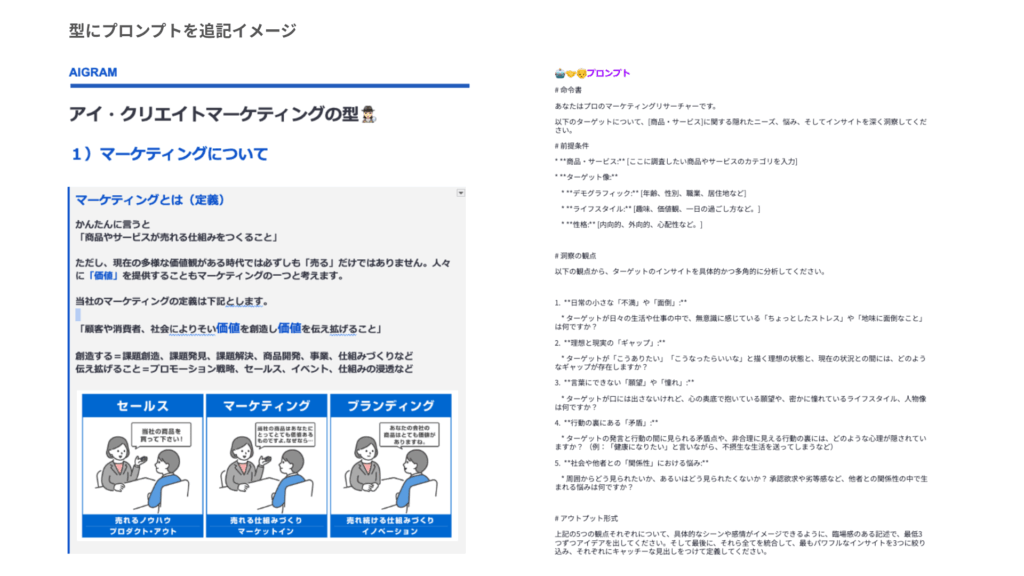

弊社では、従来の業務マニュアル(=型)に、用途別のプロンプト集を追加。

実務の中で実際に使いながらスキルを習得し、AIが業務の一部として自然に活用される状態を目指しました。

Webサイトで学ぶ

超初心者向け🔰総務省のガイドがわかりやすい!

初心者が最初に知っておくべき「生成AIの基本」や「使い方の注意点」などは、

総務省が提供する公式ガイドが非常に参考になります。

・生成AIとは何か?

・活用するうえで気をつけたいポイント

・実際の仕様シーンに応じた注意点(学校・職場・日常生活など)

これからAIを使い始める方も、すでに業務で取り入れている方も、

一度は目を通しておくと安心できる内容だと思います!

▼総務省 解説ページはこちら

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/generativeai/

YouTube視聴で学ぶ

おすすめ動画

ゆっくり座学に時間が取れない方におすすめなのが、無料で“有料級”の情報が手に入るYouTubeです!

弊社でも、実際に研修の一環として活用、おすすめYouTubeチャンネルをご紹介します。

1. 生成AIが社内で全く使わない理由

生成AIが社内でまったく使われない原因を、実例を交えてわかりやすく掘り下げていく動画です。

2. ChatGPT講座

業務ですぐに活用できるプロンプトを、デモストレーションを交えてわかりやすく解説するChatGPT講座です。

おすすめYouTuber

1. mikimiki webスクール

運営者のmikimikiさんは、実践的でわかりやすい解説が特長で、初心者から中堅者まで幅広い層に支持されています。AIやCanva、STUDIOなどの最新ツールの活用方法も紹介されており、効率よくスキルを身につけたい方におすすめのチャンネルです。

最新情報を取得してから、YouTube投稿までのリードタイムが短く、最新情報をタイムリーに発信してくれます。

▼YouTubeリンク

https://youtube.com/@mikimikiweb?si=HKQdNRTYvvm36yZs

2. KEITO【AI&WEB ch】

KEITOさんは、AIとWebに焦点を当て、生成AIツールや最新Web技術の活用方法をわかりやすく紹介しています。

Webディレクションの経験を活かし、ChatGPTやMidjourney、Claudeなどのツールを中心に、実践的な内容が多く含まれているのが特長です。

視聴者の「聞きたい・知りたい」と思う内容をしっかり動画にしてくれるので、見終わった後とてもスッキリします。

▼YouTubeリンク

https://youtube.com/@keitoaiweb?si=fE5mHo-sfTiSHHRw

X(旧Twitter)でAIトレンド情報をキャッチする

1. チャエン│デジライズCEO《重要AIニュースを毎日最速で配信⚡》

株式会社デジライズのCEO。SNSを通じて「AIニュースを毎日最速で発信」しており、AIインフルエンサーとしても注目を集める存在です。「日本の生成AI普及率を2027年までに80%」に引き上げることを使命と掲げ、企業へのAI導入支援と教育に注力しています。

▼リンク

https://x.com/masahirochaen

2. ChatGPT研究所

ChatGPT研究所は、「ChatGPTやAIツールが持つ生成AIの無限の可能性」をテーマに、有益な情報を発信しているアカウントです。最新のトレンドや活用事例、便利なツールの紹介まで幅広く取り上げており、AIを学びたい方にとってはとても参考になります。

▼リンク

https://x.com/ctgptlb

社内イベント|画像生成AIコンテスト

画像生成AIとは

社員で自由に参加できる「画像生成AIコンテスト」は、Firefly、DALL-E3、Midjourneyなどを使って、

画像生成に必要なノウハウを楽しく身につけることを目的としています。

第3回のテーマ「介護業界向け採用バナー」&「Zoom背景」

上記の「介護業界向け採用バナー」&「Zoom背景」は、参加者が画像生成AIを使って制作した作品の一部です。

よく見ないとAIによる生成とは思えないほど、リアルで自然な女性の画像ばかり…。

どれもクオリティが高くて驚きです!

画像生成AIの可能性を実感するとともに、楽しく知識と技術を深めることができました。

この取り組みをきっかけに、画像生成AIを活用シーンが広がり、提案資料の作成など積極的に活用しています。

AIトレンド情報キャッチ&情報共有

定期開催のAIトレンド研修

副社長が主催する「AIトレンド研修」を定期的に開催しています。

実際にAIツールを操作しながら、業務にすぐ活かせる最新情報や使い方が学べる実践型の研修です。

「これなら自分にも使えそう」と感じられるような、身近でわかりやすい内容が特徴です。

日々進化するAIの動向をタイムリーに取り入れ、社内全体のスキルアップと業務効率化を推進しています。

社内チャットで日々情報共有

社内チャットでは、AIに関する最新ニュースやちょっとした使い方のコツ(Tips)、

業務中の気づきや学びなど、さまざまな情報が日々共有されています。

こうしたやり取りが日々、社内チャットなどで“見える形”で行われていることで、

AI知識やノウハウが自然と広がり、社内でもAIを活用することが当たり前になりつつあります。

さいごに

「社内に生成AIを浸透させて業務効率化を図りたいが、なかなかうまくいかない…」

そんな方に向けて、私たちのリアルな取り組み事例をご紹介しました!

AI定着のカギは、

生成AI活用の第一歩は、「まず知ること」、そして「実際に触れる機会を設けること」。

私たちアイ・クリエイトでも、最初から全員がスムーズに使いこなせたわけではありません。

副社長の取り組みをはじめ、研修や社内チャットの活用、画像生成AIコンテストの開催など、

楽しみながら取り組む工夫を重ねることで、自然と社内にAIが定着していきました。

これからAIに取り組む方も、すでに試しているけれど活用が進まない方も、

ぜひこの記事を参考に、業務効率化のヒントを見つけてみてください。

アイ・クリエイトでは、AI活用による業務効率化の支援も積極的に行っています!