心配ご無用!今日から始められるAIO対策 3つのステップ

「何だか難しそう…」と感じたあなたへ。大丈夫です。実は、AIOの基本は、これまで真面目にコンテンツ作りをしてきた方なら、すでに取り組んでいることの延長線上にあります。

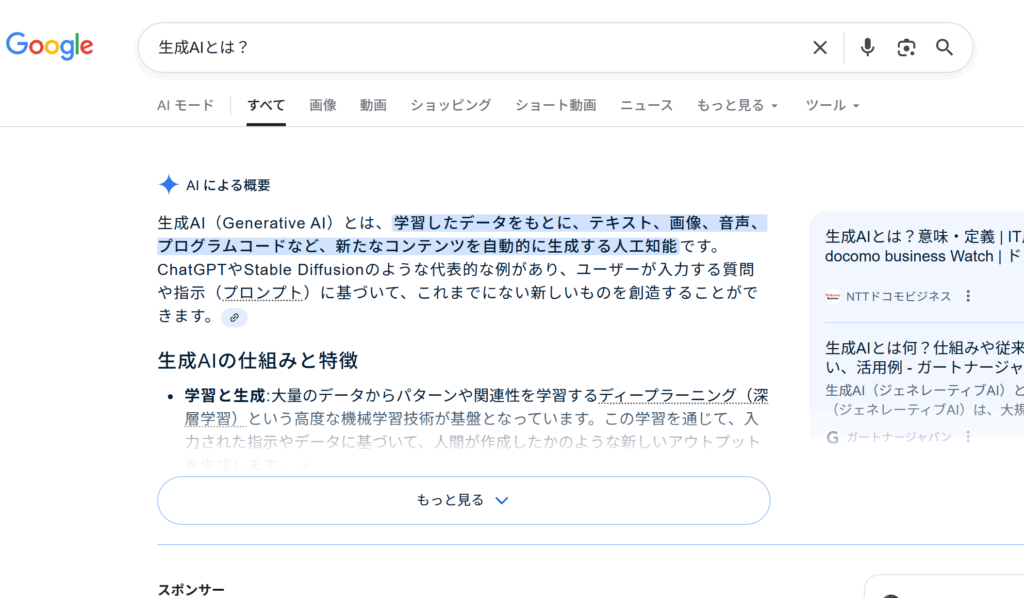

AIO(AI最適化)とは?

これまでは検索エンジンと向き合う「SEO対策」に力を入れてきましたよね。いわば、Googleという巨大な図書館で、自分の本(ウェブサイト)が利用者に見つけてもらいやすいよう、本のタイトルや棚の置き方を工夫してきたようなものです。

ところが最近、その図書館に「超優秀なコンシェルジュ(生成AI)」が登場しました。

例えば、ChatGPTやGeminiに聞いた時の生成結果はもちろん、Google検索でいうところのAI Overviewsも有名ですよね。

このAIコンシェルジュは、利用者の「こんな本が読みたい」という曖昧なリクエストにも、複数の本の内容を理解し、要約して「答え」を直接教えてくれます。

ここで大切なのが、「AIO(AI最適化)」という新しい考え方です。

AIOとは、この優秀なAIコンシェルジュに「この本は素晴らしいですよ」「この情報こそが、あなたが探している答えですよ」と、自分のコンテンツを深く理解してもらい、推薦してもらうための工夫のこと。

これまでのSEOが検索エンジン向けの対策だったのに対し、AIOはAI向けの対策というわけです。

将来的にはAIに選ばれ、引用される存在にならなければ、せっかくの価値ある情報も誰にも届かなくなってしまうかもしれません。

この記事では、そんなAI時代を生き抜くための新しい集客術「AIO」について、初めての方でも分かるように、一から解説していきます。

AIO対策は、大きく分けて3つのステップで考えましょう。

ステップ1:【現状把握】まずは自社の情報がどう見られているかを知る

何事も、まずは現在地を知ることから。AIがあなたのサービスや商品、そしてあなた自身をどのように認識しているかを確認してみましょう。

これは、今後の戦略を立てる上で非常に重要なコンパスになります。

この最初のステップを丁寧に行うことで、AIがあなたの専門分野についてどのような「知識の地図」を持っているのか、そして、その地図の中で自社がどのような位置付けにあるのかを客観的に把握できます。

▼実際にAIにこんな質問をしてみてください

- 「(あなたのサービス名)について、その特徴と利点を教えてください」

- 「(あなたの業界)で、〇〇(顧客の悩み)を解決できるサービスを3つ挙げてください」

- 「(あなたの名前や会社名)は、どのような専門性を持つことで知られていますか?」

その答えを見て、以下の点を深掘りして分析します。

- 情報の正確性と網羅性:表示される内容は最新ですか?重要な特徴やサービスが欠けていませんか?AIが古い情報や誤った情報を学習している場合、それが訂正されるような新しいコンテンツが必要です。

- 競合との比較:あなたのサービスではなく競合他社が引用された場合、その理由は何でしょうか。AIが引用した競合のコンテンツを分析し、自社コンテンツに不足している要素(具体例、データ、顧客の声など)を見つけ出しましょう。

- 引用元(ソース):あなたの公式サイトやブログが情報源として引用されていますか?もし第三者のレビューサイトやまとめ記事ばかりが引用されるなら、一次情報源としての権威性がAIに十分に認識されていない証拠です。

ここでの結果に一喜憂憂する必要はありません。AIの回答は、市場からの客観的な評価に近いもの。見つかった課題の一つひとつが、次に取り組むべき具体的なアクションプランになります。

ステップ2:【直接施策】コンテンツの「質」を極限まで高める

現状を把握したら、いよいよコンテンツの強化です。

AIは、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を、人間以上に客観的かつ厳格に評価します。

なぜなら、AI自身が誤った情報を提供するリスクを避けるため、その情報の「裏付け」を非常に重要視するからです。 AIに「この記事の情報は信頼できる!」と確信させるレベルのコンテンツ作りを心がけましょう。

▼E-E-A-Tを強化する具体的なアクションプラン

- 独自の「経験(Experience)」を鮮明に語る: 「使ってみた」系の記事であれば、製品を開封する写真や、実際に使っている動画を掲載しましょう。「やってみた」系の記事なら、成功談だけでなく、失敗談や試行錯誤の過程を具体的に記述することで、あなただけのリアルな経験が伝わります。この一次情報こそ、AIが最も価値を置く要素の一つです。

- 揺るぎない「専門性(Expertise)」を構造で示す: 専門的な内容をただ羅列するのではなく、結論を先に述べる構成(PREP法)や、質問形式の見出し(例:「〇〇とは?」)を活用し、論理的な階層構造(H2→H3)で情報を整理しましょう。また、構造化データ(スキーママークアップ)を用いて、記事の内容をAIが解釈しやすいように手助けすることも、高度な専門性を示す上で有効です。

- 分野の「権威性(Authoritativeness)」を証明する: 誰がこの記事を書いているのか、著者情報を明確にすることが不可欠です。詳細なプロフィールページを作成し、これまでの経歴、関連資格、受賞歴、メディア掲載歴などを具体的に記載します。可能であれば、その分野の著名な専門家からの推薦文やインタビュー記事なども権威性の証明となります。

- 安心できる「信頼性(Trustworthiness)」をサイト全体で担保する: 記事単体だけでなく、サイト全体で信頼性を構築します。サイトの常時SSL化(https://)、運営者情報の詳細な開示、問い合わせフォームの設置、プライバシーポリシーの明記は最低条件です。読者がいつでも「このサイトの運営者と連絡が取れる」という安心感が、信頼に繋がります。

ステップ3:【長期施策】ウェブ全体で揺るぎない「信頼」を築き上げる

質の高いコンテンツが用意できたら、最後のステップは、あなたのサイトが「その分野における信頼できる情報源である」と、ウェブ全体から認識されるための地道な活動です。

これは一朝一夕にはいきませんが、じわじわと効果を発揮する最も強力な施策であり、あなたのビジネスにとっての「デジタル資産」となります。短期的な成果を追うのではなく、年単位でのブランディング戦略と捉えましょう。

▼具体的なアクションプラン

- 質の高いサイテーション(言及・引用)を集める: 重要なのは、数よりも「質」です。公的機関、教育機関、業界で評価されている専門メディアなど、信頼性の高いサイトから自然な形でリンクされたり、社名やサービス名が言及されたりすることが、AIにとって強力な推薦状となります。

そのためには、独自の調査データや画期的な考察など、他者が「引用したくなる」ようなオリジナルコンテンツを発信し続けることが不可欠です。 - 継続的な情報発信で「専門家」の地位を確立する: 特定のテーマ(トピック)について、継続的に深く掘り下げた情報を発信し続けましょう。

例えば、「Webマーケティング」という広いテーマではなく、「BtoB製造業のコンテンツマーケティング」のようにニッチな分野で質の高い記事を量産することで、AIはそのサイトを「特定分野のオーソリティ(権威)」と認識します。

これにより、その特定分野に関する質問がAIに対してなされた際に、あなたのサイトの情報が優先的に引用される可能性が飛躍的に高まります。

結局のところAIOは「読者のためのコンテンツ作り」の究極形なんです。小手先のテクニックではなく、本質的な価値提供が、AIにもユーザーにも評価される時代になった、ということですね!

最後に

これまで私たちは、検索エンジンの向こう側にいる「ユーザー」のために、日々試行錯誤を重ねてきました。AIOの時代が到来しても、その「読者のために」という本質は変わりません。むしろ、AIという非常に賢い読者が現れたことで、ごまかしの効かない、より「本質的な価値」が問われるようになったと言えると思います。

小手先のテクニックに走るのではなく、自社や個人が持つ独自の経験・専門知識を、これまで以上に丁寧に、そして情熱を持って発信する。その真摯な取り組みが、AIにも、そしてその先にいる未来のお客様の心にも響く唯一の道です。

もし、この記事を読んで「自社の場合、具体的に何から始めればいいのだろう?」と悩まれたり、AIO対策を自社だけで進めることに不安を感じたりした際は、お気軽にご相談ください。あなたのビジネスに最適な次の一歩を、一緒に考えさせていただきます。

時代の変化は、常に新しいチャンスを連れてきてくれます。この変化を味方につけ、AIと共に、新たなビジネスの成功を掴み取りましょう。